Les conseils du Gnis pour préparer la prochaine saison de pâturage

TNC le 02/11/2020 à 10:09

Composition du mélange, exploitation au bon stade, entretien... Le Gnis liste les quelques principes pour gérer les prairies et améliorer leur productivité. Entre grands principes et petites astuces à avoir en tête, la piqûre de rappel peut s'avérer utile.

« La qualité de l’herbe est essentielle pour alimenter le troupeau. Le rendement annuel va également de pair avec la qualité. Une prairie exploitée avec un rythme fréquent aura un meilleur bilan, quantitatif et qualitatif, qu’une prairie exploitée à un rythme lent, et ce avec le même niveau de fertilité », explique le Gnis qui rappelle aussi que la qualité de l’herbe passe par :

– La composition de la prairie et son état sanitaire :

À ce sujet, il recommande de favoriser le trèfle blanc et les vers de terre, deux alliés incontournables de l’éleveur. « Le trèfle blanc est un véritable booster pour la prairie avec ses 1,08 UF et sa teneur de 25 % de protéines. Pour le favoriser, ses exigences sont : maintenir une hauteur d’herbe basse, limiter les apports d’azote dès que le trèfle blanc est poussant, favoriser un sol sain et s’assurer que le pH est supérieur à 6,2. »

« Quant aux vers de terre, qui brassent les différents horizons de sol, ceux-ci favorisent un enracinement profond des plantes, drainent et aèrent le sol. Pour favoriser leur présence, un apport de matière organique sous forme de compost peut être nécessaire. Un passage de herse en travaillant les premiers centimètres du sol est bénéfique, favorise une zone plus aérée et limite l’accumulation d’un mulch de surface. »

– Le rapport tiges/feuilles :

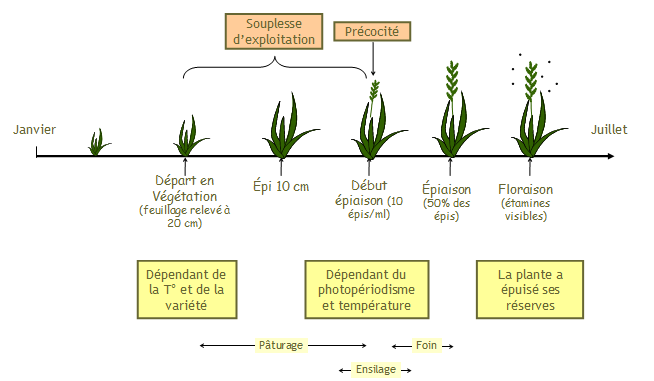

Et ce sont les feuilles jeunes qui ont la meilleure valeur alimentaire grâce à leur richesse en sucre. Attention aux feuilles mortes, tiges et épis qui font chuter l’appétence et la valeur du fourrage. Il faut absolument faire brouter ou récolter l’herbe jeune et ne pas laisser la graminée en graines car à ce stade, la plante termine son cycle de végétation

L’interprofession détaille : « Certes le bovin, qui est un ruminant, est capable de digérer de la cellulose brute, voire de la lignine grâce aux bactéries cellulolytiques. Mais c’est au détriment de la quantité ingérée, de la valeur alimentaire et des performances zootechniques. Les plantes vieillissantes peuvent aussi avoir un impact négatif sur l’environnement. Elles n’ont, alors, plus la capacité d’absorber l’azote libéré par la minéralisation de la matière organique stockée dans le sol, ni la capacité de stocker du carbone de l’air. »

– La précocité des espèces et variétés et leur exploitation au bon stade :

« En prairie naturelle ou en prairie semée, l’observation du stade de l’herbe est essentielle. En flore naturelle, on peut citer des espèces très précoces comme le brome mou, la flouve odorante, le vulpin des près. D’autres sont un peu moins précoces comme le pâturin commun, la houlque laineuse. D’autres encore sont beaucoup plus tardives, comme la crételle ou la fléole. »

Connaître les espèces permet de prévoir leur rythme, caler les chantiers de récolte et surtout exploiter la prairie au bon stade. Pour cela, le Gnis rappelle que les références sont disponibles sur le site Herbe book.

La feuille de route de la prairie

L’interprofession détaille ses points clés pour maintenir des prairies de bonne valeur alimentaire, productives et de bonnes qualités environnementales :

– Au printemps, selon l’état du sol, la présence de taupinières, de dégâts de gel ou de dégâts de gibier, passer une herse à pâture et éventuellement un rouleau.

– Si des espaces vides sont observés, réaliser au moins ponctuellement un sursemis. La nature ayant horreur du vide, si les espaces vides ne sont pas comblés par des espèces intéressantes, ce seront des adventices qui s’implanteront.

À lire : Semer ou sursemer : il y a toujours une solution

– Faire un apport azoté dès que la base des 200° cumulés est atteinte (base zéro – 1er janvier).

– Si possible, faire déprimer l’ensemble des prairies avant la mi-avril pour favoriser le tallage et consommer les espèces précoces à un bon stade.

– Pour les parcelles prévues pour la constitution de stocks d’herbe sur pied à faire pâturer en été, faire pâturer une seconde fois pour réduire la présence d’épis. La présence de légumineuses y est, alors, essentielle.

– Pour les parcelles destinées à la constitution des stocks, observer les stades : épis à 10 cm, début épiaison et épiaison. Début épiaison, stade optimum pour l’enrubannage, et épiaison pour les foins.

– En situation de pâturage, éviter le surpâturage (< 5 cm) et le sous pâturage (> 20 cm), si l’herbe est plus haute, envisager le pâturage au fil.