Un jeune installé sur cinq en bovin viande est double actif

TNC le 26/01/2024 à 16:45

Christophe Perrot, économiste pour l’Institut de l’élevage est revenu sur les problématiques de l’élevage allaitant. Parmi elles figure la question de la main-d’œuvre. L’élevage allaitant a moins recours au salariat que les autres activités agricoles, et nombre de jeunes installés optent pour la double activité. Une situation qui ne permet pas de répondre aux enjeux de maintien du cheptel français.

A l’occasion du Grand Angle Viande organisé par l’Institut de l’élevage, Christophe Perrot, agroéconomiste est revenu sur les spécificités de l’élevage allaitant. Ce qui saute aux yeux, c’est que le bovin viande est « l’une des productions qui regroupe le moins de femmes, le moins de salariés, et le moins d’installations hors cadre familial », résume l’économiste. Parmi les principales problématiques figure la main-d’œuvre. Que ce soit pour trouver des salariés, comme des jeunes pour s’installer.

Moins de salariat en élevage qu’en grande culture

De manière plus globale, « on constate un contraste phénoménal entre les exploitations en production végétale et l’élevage de ruminants », note l’économiste. Et pour cause, la production végétale repose de plus en plus sur le salariat, et la sous-traitance des travaux des cultures. « Si l’on prend l’ensemble des exploitations sans animaux, 47 % des équivalents temps pleins sont réalisés par des salariés », note Christophe Perrot.

Côté élevage de ruminants, la main-d’œuvre salariée représente seulement 14 % des équivalents temps plein (ETP). L’écart est encore plus marqué en production de bovin viande, avec 11 % d’ETP, et 7 % en bovin viande spécialisé. « C’est le taux le plus bas de toute l’agriculture française », note l’économiste.

L’élevage de ruminants est pourtant loin d’être une production isolée : 37 % des fermes françaises en ont.

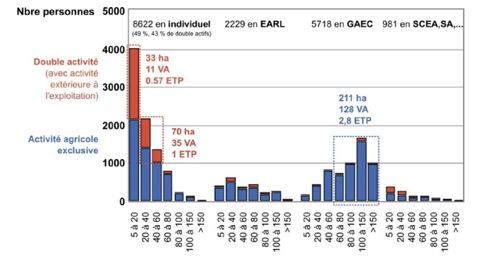

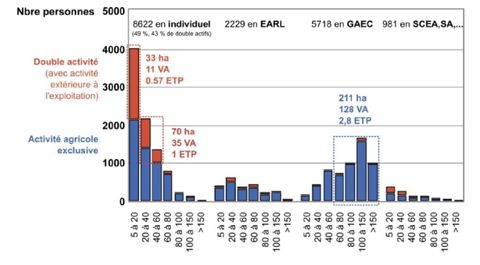

De plus en plus de doubles actifs

Entre 2010 et 2020, 17 550 personnes se sont installées avec des vaches allaitantes. Parmi les nouveaux entrants, 49 % s’installent en individuel, souvent sur de petites structures. Parmi les installés en individuels, 43 % optent pour la double activité, avec des petits troupeaux (médiane à moins de 20 vaches). « Le nombre d’actifs qui se lance dans des gros Gaec familiaux, et de doubles actifs sont à peu près équivalents, sauf qu’en termes de vaches allaitantes, les Gaec sécurisent 400 000 animaux, là ou les doubles actifs en maintiennent 60 000. Une dynamique qui ne répond pas forcément au besoin de stabilisation du cheptel pour la filière », décrypte Christophe Perrot.

La question de la dynamique à l’installation n’est donc pas qu’une question de nombre d’installations, mais aussi de type d’installation pour contenir la décapitalisation bovine. Près d’un quart des installations réalisées (4 343 sur 17 550) ces 10 dernières années ont été faites sur des élevages comptant entre 5 et 20 vaches allaitantes.

L’élevage allaitant continue pourtant de valoriser toujours la même SAU qu’en 2010 : environ 7 millions d’hectares, soit 26 % de la SAU française. L’assolement reste stable, majoritairement porté par l’herbe (68 %). La décapitalisation se traduit donc un moindre chargement. De 1,19 UGB/ha de SFP en 2000 l’élevage allaitant français est passé à 1,06 UGB/ha de SFP.

En 2020, la filière recensait 96 000 équivalents temps plein sur les exploitations. C’est 18 % de moins qu’en 2010.