Sur quelles exploitations s’installent aujourd’hui les jeunes agriculteurs ?

TNC le 18/08/2025 à 11:00

Les profils et trajectoires des nouveaux installés en agriculture ont fait l'objet de diverses études, les projets entrepreneuriaux et organisations de production qu'ils mettent en œuvre beaucoup moins. Le travail de recherche Agridinamo s'est intéressé à cette thématique, en plus des deux premières, notamment pour les installations hors cadre familial et de personnes non issues du milieu agricole.

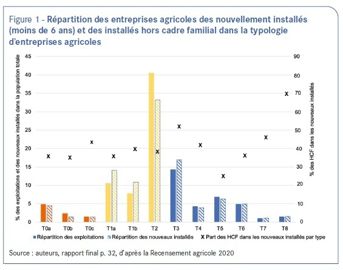

Selon le projet de recherche Agridinamo(1), 60 % des jeunes agriculteurs (dont l’installation date de moins de six ans) s’installent sur « des exploitations de taille moyenne à très grande, complexes dans leur organisation et leur gouvernance », 40 % dans des fermes patrimoniales petites à moyennes (25 % en céréales et 15 % en polyculture-élevage sur les structures les plus grandes de cette catégorie).

Ces exploitations de taille moyenne à très grande ont une dimension économique de 150 000 à plus d’un million d’euros de production brute standard (PBS) et un volume élevé de main-d’œuvre (plus de 3 ETP en moyenne), majoritairement salariée, le chef d’exploitation étant seul ou en société. « Leur schéma organisationnel multi-sociétaire et leur gouvernance sont complexes, reprend l’étude précisant : « Certaines ont recours à des associés non exploitants et des capitaux externes. »

Les modèles productifs sont aussi nombreux du fait « d’une stratégie de diversification couplée à des démarches de certification environnementale, d’association d’entreprises, de multi-spécialisation avec diverses activités abritées dans des sociétés dédiées, et de concentration productive ». Certaines fermes ont même quasiment toutes les caractéristiques d’une firme, comme un capital non familial, une main-d’œuvre salariée, etc.

(1) Mené en 2024 et piloté par l’INP-AgroToulouse (école nationale supérieure agronomique de Toulouse), il combine l’analyse statistique descriptive des données du recensement agricole de 2020 et l’analyse qualitative des résultats d’enquêtes réalisées en Occitanie (3 800 nouveaux installés entre 2018 et 2023 selon la MSA), dans l’Hérault, le Gard et la Lozère.

70 % d’installés hors cadre familial dans les fermes dites de « firmes »

Dans les structures petites à moyennes en revanche, le chef d’exploitation est souvent pluriactif et travaille seul avec l’appui de la famille et de la délégation, surtout quand elles sont spécialisées en céréales. Leur dimension économique se situe entre 50 000 et 150 000 € de PBS. En polyculture-élevage, où les exploitations sont les plus grandes, il y a généralement du salariat ou de la sous-traitance.

La part élevée d’installations récentes dans les fermes de taille moyenne à très grande renforce la tendance actuelle à l’agrandissement, la complexification, la diversification et l’engagement environnemental des structures agricoles dans leur ensemble. La proportion d’installés hors cadre familial, elle, varie peu : elle tourne autour de 30 à 40 % selon les catégories.

Elle est moindre dans les très grandes associations d’élevage de type Gaec (25 %), parce qu’il est plus facile d’y entrer dans le cadre familial, et plus importante dans les entreprises diversifiées multi-certifiées (50 %) et les exploitations dites de firmes (70 %). Globalement, elle est plus élevée dans les fermes de taille moyenne à très grande que dans celles de dimension petite à moyenne, malgré le coût élevé d’entrée dans ce type de structures.

Les nouveaux installés en agriculture y sont également plus jeunes, 35 ans en moyenne, rarement pluriactifs (7 %) et ont suivi une formation agricole (77 %). Ainsi, les installations agricoles hors cadre familial, dont font partie les Nima (non issus du milieu agricole) (à noter : dans les installations hors cadre familial, le RGA 2020 ne distingue pas les Nima des personnes du monde agricole) ne se font pas principalement sur des structures de taille restreinte ou collectives. Ces publics peuvent être « porteurs de projets entrepreneuriaux différents ».

25 % des Nima reprennent de grandes structures

La répartition des 66 jeunes installés enquêtés en Occitanie (dont 37 Nima) est similaire et confirme ces résultats. Des Nima s’installent sur des exploitations de dimension conséquente avec un projet entrepreneurial peu différent des individus originaires du milieu agricole. À l’inverse, ces derniers peuvent modifier complètement l’entreprise familiale, en se diversifiant entre autres.

Au global, les installés hors cadre familial en agriculture et les Nima mettent en place des structures d’exploitation et des projets d’entreprise très divers, parfois « complexes sur le plan organisationnel et qui exigeant un capital de départ relativement important » – un quart d’entre eux ont repris des fermes assez grandes – alors qu’on aurait pu « penser que les contraintes » qu’ils subissent « les cantonneraient à certains types de structures et de projets, peu demandeurs en ressources financières et humaines », fait remarquer ce travail de recherche.

La charge de travail, un défi.

Il apporte aussi de nouveaux enseignements sur les Nima. Certes, ils choisissent souvent des marchés de niche et veulent « maîtriser toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation » afin d’améliorer un revenu « limité par une faible dotation en capital ». Mais « la diversification de leurs activités pose de réels défis, en matière de compétences et de charge de travail, d’autant plus que la majorité sont pluriactifs ».

Ils cherchent alors à s’associer avec d’autres agriculteurs, à automatiser leur outil de production, à embaucher de la main-d’œuvre salariée ou à sous-traiter une partie des travaux agricoles. « Certains, isolés socialement et géographiquement, peuvent se retrouver en difficulté et quitter la profession. » La viabilité des installations hors cadre familial est en effet souvent « fragile ».

Diversité de projets plutôt que de profils

« Elle se construit en jonglant avec les opportunités foncières et financières, les ressources humaines disponibles dans l’environnement proche (famille, voisins, Cuma), les règles sociales et fiscales, les aides publiques. » Il s’agit, par ailleurs, de « réaligner les projets initiaux avec les fermes à céder et le contexte économique ». Le choix des formes organisationnelles s’effectue alors en fonction des contraintes spécifiques de ces publics et dans l’optique d’une « optimisation maximale ». « La généralisation du recours au salariat ou à l’externalisation apporte plus de flexibilité mais fragilise et augmente la dépendance pendant les premières années d’installation. »

Certaines idées reçues sur les Nima sont remises en question. Par exemple, un nombre non négligeable bénéficie d’un accès familial à la terre, grâce à « un parent propriétaire foncier mais non agriculteur », contrairement à un quart des fils et filles d’exploitants. « Aujourd’hui, la diversité des stratégies de mise en œuvre des projets entrepreneuriaux d’installation » caractérise davantage les nouveaux entrants dans le métier d’agriculteur que « l’évolution de leur profil et de leur trajectoire avant de s’installer en agriculture », conclut le programme de recherche Agridinamo.

Des idées reçues sur les Nima remises en question.

De même que « la socialisation précoce dans le monde agricole, le développement de capacités entrepreneuriales et les ressources mises à disposition pour l’installation, qui structurent le parcours ». Autant de Nima que de fils et filles d’agriculteurs « recomposent les modèles productifs et de main-d’œuvre » et optent pour des « exploitations entrepreneuriales, capitalistiquement moins familiale et à dominance salariale ».

Il faut donc « reconnaître et accompagner cette diversité de profils, trajectoires, projets, métiers et organisations grâce à des parcours d’installation plus souples, progressifs et évolutifs, permettant plus facilement des changements de projets et d’organisation productive, voire des entrées et sorties dans la profession.