Comment les éleveurs perçoivent les enjeux sociétaux et s’y adaptent ?

TNC le 11/04/2024 à 12:00

Le projet Entr’actes, initié il y a un peu plus d’un an par l’idele, vise à mieux cerner « la manière dont les producteurs perçoivent, comprennent, prennent en compte et s’adaptent aux défis de société, environnementaux, de bien-être animal, sanitaires ». Concrètement, il s’agit d’étudier les changements mis en œuvre dans les élevages, qui influent sur la manière de travailler et la perception du métier.

Qu’est-ce que le projet Entr’actes ?

Pourquoi ce nom : il signifie « Éleveurs et filières acteurs et actrices face aux enjeux sociétaux », expliquent Elsa Delanoue, sociologue et chef de projet à l’idele-Ifip-Itavi, et Manon Fuselier, chargée de projet. Bénéficiant d’un financement Casdar, le projet a commencé en janvier 2023 et doit se terminer en juin 2026.

Le contexte de sa mise en place : « On est confronté à de grandes mutations qui s’imposent à nous actuellement : environnementales, de bien-être animal, liées notamment à des notions de sensibilité et de perception, sanitaires… », impulsées par la société, détaille Elsa Delanoue.

Identité d’éleveur et sens du métier : à l’épreuve des critiques de la société.

Or, les producteurs souffrent d’un « manque de reconnaissance et de considération » de la part du grand public. Ils sont souvent critiqués, et leur activité, l’élevage, remise en cause. Cela « fragilise leur identité d’éleveur et le sens de leur métier ».

En découlent différentes réactions, selon les individus :

- contester

« Certains se sentent agressés et considèrent que les citoyens n’y connaissent rien pour les dénigrer ainsi », indique la sociologue. Ils les tiennent même pour responsables de leur « perte de compétitivité ».

- expliquer

« D’autres veulent communiquer sur leurs choix pour que leur profession soit mieux connue et reconnue. »

- partager

« Ces éleveurs montrent leurs pratiques, qu’ils jugent acceptées socialement. »

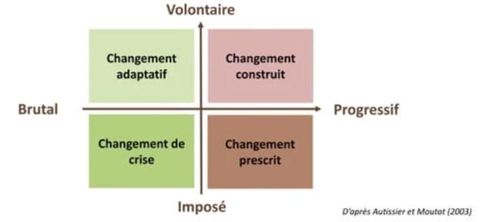

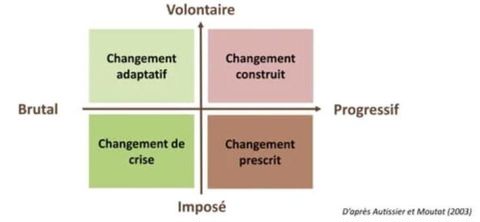

Leurs attitudes face au changement diffèrent. Résultat : celui-ci peut être brutal ou progressif, volontaire ou imposé, et être en conséquence qualifié « de crise, adaptatif, construit ou prescrit ».

L’objectif de l’étude est de « voir comment les producteurs perçoivent, comprennent, prennent en compte et s’adaptent à ces défis globaux de société qui nous concernent tous », indique Elsa Delanoue. Autrement dit : « en quoi cela peut influencer leur manière de travailler et de se représenter leur métier,àtravers les satisfactions qu’ils en retirent et les difficultés rencontrées. »

Pourquoi certains changements sont acceptés, d’autres non ?

Pourquoi des évolutions sont rejetées, par certains éleveurs en particulier, voire peuvent générer du « mal-être » ? Ou, à l’inverse, sont acceptées immédiatement ? Quels besoins d’accompagnement, dans un cas comme dans l’autre ?

Et, plus largement, pour tous ceux qui conseillent les agriculteurs au quotidien et qui doivent eux aussi, au préalable, se saisir de ces questions ? Les partenaires techniques et économiques, mais aussi l’enseignement agricole, etc. Autant de problématiques à l’étude également. La finalité ultime : « recréer du lien avec les consommateurs. »

4 actions concrètes menées

1 — Mieux cerner les représentations du métier d’éleveur et sa place dans la société

Soit, en d’autres termes, répondre à cette interrogation : « Qu’est-ce qu’être éleveur aujourd’hui ? » Qui débouche sur une deuxième : « Pour quelles raisons, des gens choisissent encore cette profession et l’exercent de nombreuses années ? »

2 – Analyser les modifications opérées dans les élevages face aux attentes sociétales

Le but est « d’appréhender l’ensemble du processus de changement : les déterminants, les actions et innovations mises en œuvre, les répercussions ».

3- Étudier les démarches collectives existant dans ce domaine

Elles peuvent être privées, de filières, ou associées à une marque d’entreprise par exemple. Le travail ici est de savoir si elles sont bien accueillies par les exploitants, ce qu’elles apportent aux producteurs engagés et si elles génèrent des contraintes supplémentaires.

4 — Proposer des méthodes et outils de formation aux futurs éleveurs, producteurs en place, conseillers

Pour qu’ils s’emparent, plus facilement, de ces sujets et puissent envisager les adaptations possibles.

Sur l’année 2023, 80 entretiens semi-directifs individuels ont été conduits auprès d’éleveurs et d’éleveuses et de leurs accompagnants dans trois régions (Bretagne, Pays de la Loire, Centre). En ressortent en lien avec le métier d’éleveur :

- de nombreux atouts

– Assez logiques : le lien à l’animal (observation et gestion du troupeau) ; le travail avec le vivant et la nature (à façonner et protéger) ; la richesse de cette activité (technicité et diversité des tâches) ; l’autonomie (de décision et d’organisation) ; la liberté (être son propre patron) ; se sentir utile (nourrir la population, produire une alimentation saine et de qualité).

– Plus rarement évoqués d’habitude : les relations humaines avec les salariés et les consommateurs, puis la satisfaction de faire évoluer sa structure, d’être en permanence dans une trajectoire de progrès.

- deux inconvénients majeurs

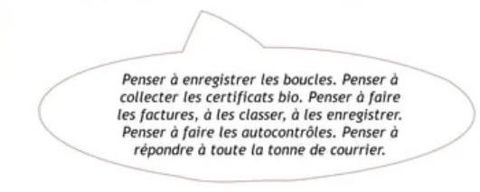

– Les conditions de travail (astreintes, équilibre vie pro/perso, imprévus).

– La charge mentale, administrative (quantité, répétition) et en termes de responsabilités (nombre, diversité).

- des inquiétudes multiples

– Intrinsèques, quant à l’avenir de l’élevage.

Sa rentabilité, sa viabilité et sa compétitivité face à la concurrence étrangère interpellent. Sont mis en avant : le manque de revenu des producteurs, la dépendance et la pérennité non garantie des aides, la volatilité des cours. « Les personnes interrogées redoutent que les différents modèles deviennent concurrents, au profit de l’agrandissement des exploitations », pointe l’étude.

– Extrinsèques, en rapport surtout avec le changement climatique (la ressource en eau principalement) et les exigences sociétales.

Ces dernières, considérées tour à tour comme un frein ou une opportunité, suscitent pas mal de contradictions.

« Toutes ces craintes pèsent évidemment sur le renouvellement de la main-d’œuvre et des générations d’éleveurs en productions animales. »

Les suites ?

1- Quantifier la part de chaque profil d’éleveur et affiner leur caractérisation

La première action du projet Entr’actes a permis de définir quatre catégories de producteurs. Y en a-t-il une qui domine ? Peut-on passer de l’une à l’autre au cours de sa carrière ? Pour le savoir, une enquête quantitative va être déployée.

2- Observer les initiatives collectives, en vigueur depuis longtemps, chez nos voisins européens

Telles que Slow Food en Italie, Red Tractor en Grande-Bretagne et Tierwohl en Allemagne. « Des exploitants, qui en font partie, nous raconteront leur expérience : comment ils vivent quotidiennement cet engagement, son impact sur leur travail et leur vision du métier, les bénéfices retirés et les entraves supplémentaires auxquelles ils se heurtent », précise Elsa Delanoue.

3- Décrypter le processus de changement sur un échantillon restreint de producteurs

« Nous rencontrerons plusieurs agriculteurs à l’origine d’innovations sur leur ferme, pour qu’ils nous disent comment ils ont procédé et ont été aidés », ajoutent les parties prenantes du projet Entr’actes, auquel a été accolée, dans cette perspective, une thèse sociologique intitulée « Analyse des changements à travailler en élevage en lien avec les attentes sociétales ».