Chercher la qualité de vie au travail, pour un métier plus attractif

TNC le 22/02/2024 à 05:01

La notion de qualité de vie au travail est en vogue. En élevage, elle pourrait être une piste pour motiver les jeunes à l’installation et/ou les dissuader de jeter l’éponge plus tard. Ce sujet a été abordé lors de la biennale F@rmXP le 30 janvier dernier et pendant le congrès du réseau European for Dairy Farmer.

Assurer une bonne qualité de vie au travail. Cela pourrait être une des solutions pour améliorer la vie des éleveurs et l’attractivité de leur métier. « Face à une pyramide des âges vieillissante et une désaffection de l’élevage au profit des filières végétales, la piste du bien-être au travail est à explorer parmi d’autres », a exposé Céline Collet, chargée de missions à la chambre d’agriculture de Normandie, lors de la biennale F@rmXP, le 30 janvier dernier. Dans l’air du temps, cette thématique avait aussi été évoquée au cours du congrès du réseau European Dairy Farmer (EDF), qui s’est tenu dans la Manche du 16 au 18 janvier dernier.

La qualité de vie, une notion complexe

Pour Céline Collet, être bien dans son travail, c’est aussi une question de productivité. « En 50 ans, la SAU moyenne des exploitations a été multipliée par trois et le nombre d’exploitations divisé par deux. Avoir une bonne qualité de vie au travail est une des conditions nécessaires pour accompagner l’accroissement des exploitations », explique-t-elle.

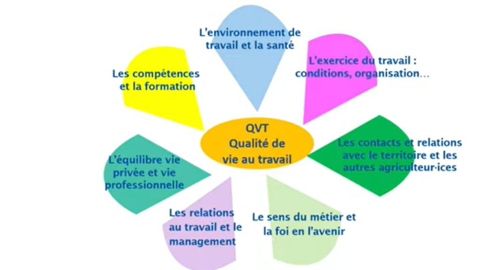

Lors de son intervention au congrès EDF, Laurence Hamel, psychologue du travail, a quant à elle défini la qualité de vie au travail comme un « sentiment perçu de bien-être, individuel et collectif ». Une notion regroupant de nombreux paramètres, qui vont du sentiment de compétence jusqu’à la sécurité, en passant par l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ou la reconnaissance de ce qui a été accompli. Les différentes composantes de ce sentiment sont généralement représentées par une fleur (voir illustration).

Avoir sa propre définition du bien-être

Dans le cadre du congrès EDF, les éleveurs présents ont été invités à réfléchir à leur propre vision du bien-être au travail, au cours d’un atelier interactif. Chacune des composantes de cette notion complexe a été passée en revue.

Avant toute chose, le besoin de se sentir utile est mis en avant. Que l’on fasse des choses concrètes, comme le labour ou la traite, ou plus abstraites, comme le travail administratif, la motivation est avant tout de savoir que cela sert. Et c’est lorsque ce sentiment d’utilité disparaît que le bien-être est compromis.

Toutefois, pour les participants, il est aussi « lié à l’humain et au sourire que l’on voit chez les autres. Il dépend du bien-être de l’entourage, du sentiment d’avoir fait le bon choix, de la cohésion d’une équipe, de l’envie d’innover ».

Être compétent, se sentir compétent

La compétence, quant à elle, s’acquiert avec la formation et l’expérience. « Mais parfois, il faut savoir la chercher à l’extérieur, soulignent les éleveurs présents. Et pour avoir conscience qu’il est nécessaire d’avoir le point de vue d’un tiers, il faut se connaître soi-même et prendre du recul ». En outre, l’extérieur, c’est aussi la comparaison avec les paires. « C’est pourquoi les rencontres entre éleveurs, les groupes de travail, sont importants », ont ajouté les participants.

Pour ce qui est des salariés, la compétence peut être appréciée par la satisfaction de chacun des acteurs. « Savoir que j’ai fait ce que l’on attendait de moi, persévérer, être efficace… » sont autant de critères que les éleveurs présents, qui sont aussi des employeurs, ont identifiés dans leur relation avec leurs salariés.

Un besoin de reconnaissance universel

Recevoir de la reconnaissance régulièrement est également une des composantes du bien-être au travail. « Il y a une part subjective : ce que je pense de moi et de mon travail mais aussi ce que je reçois de mes associés, observent les éleveurs. Et en la matière, nous n’avons pas tous besoin que les choses soient dites de la même manière ». Mais les participants notent par ailleurs que travailler avec le vivant leur permet de recevoir une reconnaissance qui leur apparaît objective. « Les animaux, les plantes, ne portent pas de jugement. Ils rendent simplement ce qu’on leur donne. »

Reste la reconnaissance sociétale. « Le métier est ouvert à l’extérieur, notent-ils. Tout ce que nous faisons est visible. » Ce qui ne signifie pas que cela soit toujours bien interprété. « Nous avons souvent le sentiment d’un travail bien fait mais il y a pourtant des suspicions qui obligent à se justifier, analysent-ils. Il est indispensable de communiquer pour contrer les a priori, qui sont souvent réciproques ».