Un couvert permanent associé au colza pour optimiser l’interculture avant blé

TNC le 29/08/2025 à 17:30

Sur la plateforme de Catenoy (Oise), la chambre d’agriculture des Hauts-de-France teste l’implantation de couverts permanents dans le colza. Elle partage les premiers enseignements de cet essai.

« Les couverts permanents sont simples à implanter dans le colza. Ils n’ont pas d’impact négatif sur la biomasse de la culture ni sur le rendement. L’intérêt principal n’est pas de benéficier au colza mais de produire une couverture estivale et d’avoir un effet positif sur la culture suivante, qu’ils soient détruits pour apporter un bonus d’azote à l’automne pour le blé ou qu’ils soient conservés et régulés dans un objectif de couverture du sol et de gestion du salissement », indiquent Zélie Lambert et Sophie Wieruszeski de la chambre d’agriculture des Hauts-de-France dans le premier compte-rendu de l’essai.

Quatre associations dont trois couverts permanents (sainfoin, lotier et trèfle blanc) et une espèce annuelle (féverole) sont comparées au témoin : un colza seul, sur un précédent d’orge de printemps.

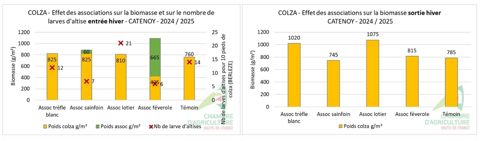

À l’entrée de l’hiver, « les associations avec le sainfoin ou encore les féveroles montrent un faible nombre de larves d’altises (7 et larves pour 10 pieds de colza) par rapport au témoin (14 larves). La pression est plus importante (21 larves), par contre, pour le colza associé au lotier. Plusieurs hypothèses doivent encore être étudiées afin d’apporter une explication à cette observation ».

En ce qui concerne la biomasse du colza, « l’association avec les féveroles, seul couvert développé à l’automne montrent une concurrence en entrée hiver : – 44,1 % par rapport au témoin. En revanche, les biomasses du colza se sont rattrapées en sortie d’hiver par rapport au colza seul. Au stade floraison, les différences ne sont plus identifiables dans le cas d’une association à une légumineuse annuelle. Une fois détruite chimiquement ou par le gel, elle fournit un bonus d’azote au colza ».

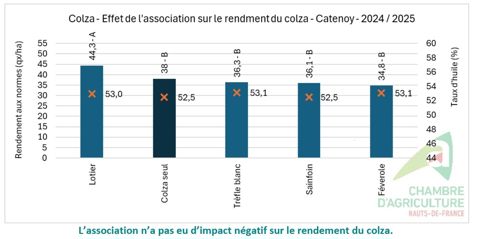

À la récolte, c’est la modalité lotier qui obtient le meilleur rendement : 44,3 q/ha. Il est « significativement supérieur aux autres associations dont le résultat moyen est de 36,3 q/ha. Pour le reste des modalités, il n’y a pas de différence significative entre les colzas associés et le témoin. Enfin, le taux d’huile est très satisfaisant pour toutes les modalités avec une moyenne de 52,8 % ».

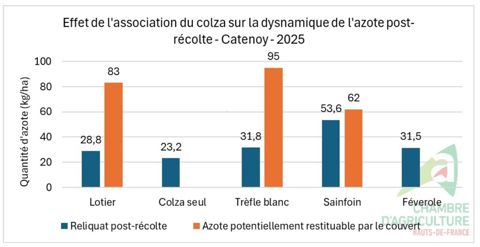

Un bonus azote pour la culture suivante

Après la récolte du colza du 11 juillet, les équipes notent « un développement rapide des couverts, profitant de l’accès à la lumière ». Le prélèvement de biomasse réalisé le 4 août recense des résultats de 4,35 kg/m² pour le lotier, 4,04 kg/m² pour le trèfle blanc et 3,58 kg/m² pour le sainfoin. « À ce stade, les couverts ont déjà capté 163 kg d’azote/ha et sont capables de restituer potentiellement 80 unités pour la culture suivante ».

L’essai se poursuit sur la campagne 2025/26 pour évaluer les stratégies afin d’optimiser les bénéfices pour le blé suivant. Vont ainsi être suivies :

– La gestion du couvert permanent : destruction par labour, broyage du couvert couplé ou non à du déchaumage précoce ou avant le semis du blé, et semis direct du blé dans le couvert (associé à de la régulation mécanique et/ou chimique du couvert) ;

– La dynamique de l’azote et les stratégies de fertilisation (réduction de dose X-40 et dose X).