La méthode Speed pour un diagnostic rapide de l’état structural de son sol

TNC le 04/09/2025 à 17:25

Pouvoir identifier un souci de structure de sol facilement : c'est l'objectif de la méthode Speed, que présente l'organisme de formation Icosystème sur l'un des profils de sol du salon Innov-agri.

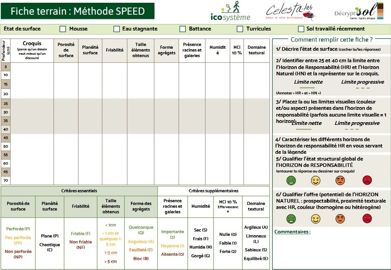

Icosystème, Celesta-lab et Décrypt’Sol ont uni leurs compétences pour créer le cahier des charges de la méthode Speed, qui se veut simple et accessible à tous. « L’idée n’est pas de venir en opposition au travail des pédologues, qui ont une véritable expertise, mais plutôt de proposer un diagnostic rapide de l’état structural du sol pour répondre aux problématiques terrain quotidiennes des agriculteurs », explique Paul Rhety, ingénieur agronome, spécialiste de la fertilité des sols, chez Icosystème.

La méthode est particulièrement adaptée à la lecture d’un profil 3D (ou mini-profil), réalisé à l’aide de fourches plates sur un chargeur.

Horizon de responsabilité et horizon naturel

Après avoir décrit l’état de surface, la méthode propose d’abord de distinguer le sol en deux volumes : « l’horizon de responsabilité (HR) et l’horizon naturel (HN). HR représentant la zone modifiée par l’action régulière de l’homme (qui va généralement de la surface du sol à 25-40 cm de profondeur en grandes cultures) et HN correspondant à la zone non impactée par l’homme ».

« La limite entre ces deux horizons peut être nettement visible, signature d’une rupture de perméabilité pouvant altérer les transferts verticaux de l’eau, des racines ou des lombrics. Si elle est plus difficilement perceptible, c’est plutôt le signe d’un transfert efficace entre HR et HN. »

Porosité, friabilité, forme des agrégats…

Le cahier des charges invite à identifier les différents sous-horizons que peut contenir l’horizon de responsabilité. « La netteté d’une (des) limite(s) à l’intérieur de cet horizon est alors à considérer comme préoccupante. Car elle peut être synonyme d’une surface très horizontale où l’eau, les racines voire les lombrics ne passent plus. L’idée est vraiment d’observer ce qui saute aux yeux. Si on a du mal à identifier une limite, c’est que les strates du sol sont brassées, généralement le fruit du travail des lombrics. »

L’agriculteur est ensuite convié à décrire la porosité de surface et la planéité de surface pour chaque sous-horizon. La porosité de surface est très facile à voir sur un profil 3D selon le cahier des charges : « on cherche si l’eau peut facilement circuler à travers la limite en regardant la présence de perforations (souvent des galeries de vers, des passages de racines, des fentes de rétractation, des cailloux). A noter : un outil passé en conditions humides lisse généralement ces perforations ».

La planéité de surface renseigne, ensuite, sur la nature de cette limite : « les surfaces planes sont généralement issues d’une action humaine à l’inverse des surfaces chaotiques ».

L’étape suivante consiste à observer les mottes pour décrire leur friabilité et la taille des éléments obtenus. « Elles vont éclairer sur la capacité de l’horizon observé à se fragmenter en petits éléments terreux sous une action mécanique ou biologique et donc sa facilité à être corrigé si nécessaire. »

Le cahier des charges précise : « la friabilité est d’autant plus facile à déterminer que le sol est frais à sec. En cas de sol trop humide, on peut tenter à partir d’une motte de détacher délicatement des petits agrégats terreux. Si le sol est très sec, on peut se munir d’un marteau ou laisser tomber la motte sur une surface dure pour vérifier sa capacité à se fragmenter. Si ces tests mécaniques ne fonctionnent, c’est que le sol a perdu sa capacité de friabilité et les réparations seront compliquées ». La taille des éléments terreux obtenus informe aussi sur la situation, plus ils sont importants, plus cela soulève une altération physique de l’horizon.

« Avoir toutes les cartes en main pour prendre des décisions »

Avec tous ces éléments, l’objectif est de qualifier l’état structural global de HR et d’identifier si des réparations sont nécessaires. On va aussi chercher à qualifier ce que peut apporter l’horizon naturel, « en regardant la couleur générale, les tâches ou autres traits colorés et en appréciant la friabilité de la couche. On tente d’interpréter si l’eau circule bien ou mal, si les racines peuvent prospecter de même que la faune du sol et si cet univers pédologique est un atout ou une contrainte ».

Des éléments complémentaires peuvent être observés comme la présence de racines et de galeries de vers de terre, ou encore l’humidité des horizons.

« La méthode Speed est réalisable toute l’année, mais il est préférable d’éviter lorsque les sols sont trop secs, précise Paul Rhety. L’objectif est vraiment d’avoir toutes les cartes en main pour prendre les meilleures décisions. Quel plan d’action mettre en place ? Quelles corrections biologiques et/ou mécaniques sont nécessaires pour améliorer le potentiel des cultures si une limite physique préjudiciable est identifiée. »