Autonomie, énergie, sécurité alimentaire : quelles priorités pour l’agriculture ?

TNC le 12/06/2024 à 16:00

Dans un rapport publié le 6 juin, The Shift Project, think tank qui promeut une économie libérée de la contrainte carbone, étudie trois scénarios pour une agriculture moins émettrice de GES, basés sur des priorités différentes : meilleure autonomie agricole et alimentaire, meilleure indépendance énergétique, maintien d’une capacité exportatrice. Les conséquences différentes en matière de production et de réduction de l’empreinte carbone posent la question du cap à donner dans les prochaines années.

Face aux dépendances et vulnérabilités de plus en plus importantes de l’agriculture française aux énergies fossiles, aux ressources non renouvelables, ou encore aux produits phytosanitaires, The Shift Project liste dans son rapport intermédiaire toute une série de leviers de transformation.

Les leviers de résilience

Fertilisation azotée optimisée, baisse du nombre d’animaux dans les exploitations sans compenser par les importations, combinaison de mesures de sobriété et de développement des énergies renouvelables doivent permettre, au niveau des fermes, une réduction des émissions de GES. En parallèle, le rapport propose d’augmenter le stock de carbone agricole via la généralisation des couverts végétaux et, plus généralement de l’agriculture de conservation des sols, le déploiement de l’agroforesterie, l’augmentation de l’utilisation de ressources fertilisantes organiques, introduction de prairies temporaires dans les rotations de cultures annuelles. « Des travaux montrent un potentiel de stockage de carbone conséquent dans les sols et la biomasse de 36 à 53,5 Mt de CO2e par an sur une période de 30 ans par la généralisation de ces pratiques, », souligne le rapport.

The Shift Project recommande également d’augmenter le stockage de l’eau dans les sols, avec des pratiques agricoles améliorant la structure du sol, limitant le ruissellement de l’eau ou les pertes en eau par évaporation, et la culture de plantes à enracinement profond permettent d’optimiser l’utilisation de l’eau par les cultures. Pour les sols qui ne s’y prêtent pas, l’organisation de la ressource en eau restera indispensable, avec de nouvelles retenues d’eau, et une amélioration de l’efficience de l’irrigation.

Pour réduire l’empreinte carbone agricole, les politiques publiques doivent également favoriser la relocalisation de la production de l’alimentation animale, accélérer la décarbonation de la fabrication des engrais azotés de synthèse, redéployer la polyculture-élevage pour une moindre spécialisation des exploitations, mais aussi favoriser un « rebouclage du cycle des minéraux et matières organiques par la gestion des excreta humains et des biodéchets urbains », et permettre à la recherche de développer des variétés résistantes aux stress.

Trois projections

Trois hypothèses de travail sont détaillées dans le rapport. Premièrement, la priorité à une meilleure autonomie agricole et alimentaire nationale favorise une relocalisation des productions et de l’alimentation animale, avec un doublement des surfaces de fruits et légumes, et réduction d’autant de surfaces de blé tendre ; une augmentation du cheptel ovin de l’ordre de 85 % ; une augmentation du cheptel de volailles de l’ordre de 20 % ; une division par deux des surfaces en maïs ensilage, remplacées par des prairies temporaires et légumineuses fourragères, pour l’alimentation des vaches laitières ; la multiplication par quatre des surfaces en légumineuses graines, à la place de surfaces en céréales à pailles et maïs, pour l’alimentation des volailles.

La priorité à une meilleure indépendance énergétique nationale impliquerait la multiplication par 4 de la surface en colza, avec une utilisation en biodiesel, le remplacement de 1 million d’ha de prairies temporaires au profit de la culture de miscanthus, pour la synthèse d’éthanol de 2e génération ; le fléchage de 50 % des maïs ensilage vers la méthanisation ; la massification des cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE) en précédent de 30 % des cultures de printemps ; la récolte de 60 % des couverts d’interculture à destination de la méthanisation. « Afin de libérer des surfaces pour ces cultures énergétiques, il a été nécessaire de faire des hypothèses de réduction des productions animales : diminution des cheptels bovins lait et viande de 20 % ; diminution des cheptels monogastriques de l’ordre de 20 % », précise le rapport.

Enfin, la priorité à la contribution à la sécurité alimentaire internationale par le maintien de la capacité exportatrice française passerait par l’augmentation d’environ 65 % des surfaces en blé tendre, la division par deux des surfaces de colza, tournesol, maïs grain, orges, triticale… ; la multiplication par quatre des surfaces de légumineuses à graines à vocation alimentaire. En parallèle, une réduction du cheptel volailles de chair de 50 % ; du cheptel poules pondeuses de l’ordre de 20 % ; du cheptel porcin de 25 % serait nécessaire, avec une réduction également des cheptels bovins de 20 %, et une hausse des surfaces en luzerne pour le fourrage des vaches laitières, mais une diminution importante des surfaces en prairies temporaires au total.

Des scénarios diversement performants

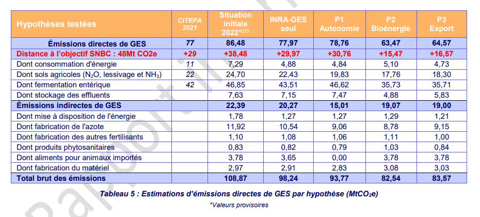

Sur le plan de l’émission de GES, les deuxième et troisième projections s’avèrent les plus vertueuses.

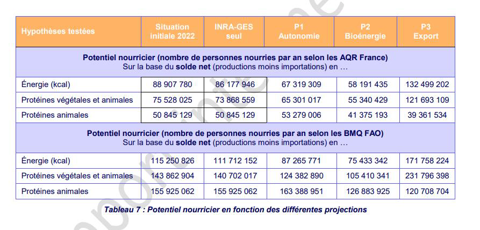

Cependant, si l’on se penche sur le potentiel nourricier, la projection exportatrice permettrait de produire suffisamment de céréales et graines protéagineuses pour apporter les calories et protéines végétales nécessaires à plus de 100 millions de personnes en plus de la population française, contre environ 45 millions aujourd’hui.

A noter que le scénario 1 Autonomie « parvient à maintenir tous les apports nutritionnels à des niveaux proches des valeurs correspondant aux apports réels quotidiens des Français « actuels », pour toute la population, malgré une absence totale d’importations. Cependant, s’il permet de baisser amplement les émissions indirectes, c’est aussi le scénario qui réduit le moins les émissions directes de l’agriculture parmi les projections à 2050 à ce stade ».

Si de nombreuses données doivent être précisées pour calculer les résultats de ces hypothèses au plus juste, l’exercice « met en évidence que les trois priorités testées sont incompatibles les unes avec les autres : il est nécessaire de clarifier le cap que l’on souhaite donner au secteur agricole », conclut The Shift Project.