Le grand retour du rail : quels sont les enjeux, et à quelles conditions ?

TNC le 15/02/2022 à 18:02

La crise sanitaire a remis en avant les questions de logistique et de sécurité alimentaire. Dans ce contexte, le fret ferroviaire agricole présente de nombreux atouts, que ce soit en matière de coût ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais il reste des défis technologiques et d’infrastructure à relever notamment pour le transport des produits agroalimentaires à haute valeur ajoutée.

Face aux impératifs environnementaux croissants, le fret ferroviaire revient au cœur des stratégies nationales de souveraineté alimentaire. Ce mode de transport a d’ailleurs bénéficié d’un intérêt accru à la faveur de la crise du Covid-19 qui a réduit les échanges portuaires et aériens. Aujourd’hui, le fret ferroviaire agricole semble se situer à un tournant : « il continue de bénéficier de positions solides, notamment pour les productions céréalières ou les oléoprotéagineux dans les grands pays producteurs et exportateurs », mais « le défi est désormais d’affirmer ses avantages comparatifs pour des produits agroalimentaires à haute valeur ajoutée et pour la desserte d’espaces éloignés des littoraux », explique Delphine Acloque, agrégée et docteure en géographie, dans la dernière édition du Déméter.

Neuf fois moins d’émissions de CO2 que la route

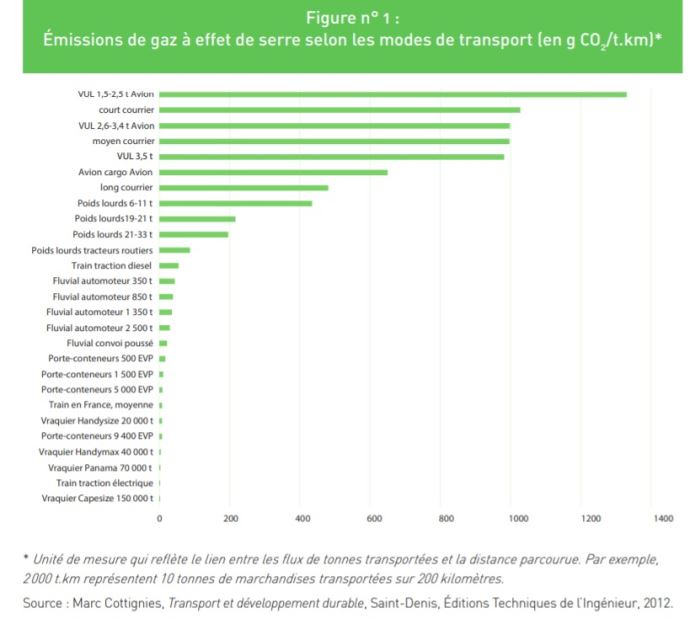

Après avoir permis le développement de grands pays comme les États-Unis ou le Canada, ou celui de métropoles comme Paris, au XIXème siècle, le fret ferroviaire a décliné au profit du transport maritime et routier après la deuxième guerre mondiale. Cependant, aujourd’hui, il constitue l’un des principaux leviers de réduction de l’empreinte écologique du secteur du transport : en moyenne, le train représente neuf fois moins d’émissions de CO2 que la route, et quatre-vingt-cinq fois moins de décès prématurés causés par la pollution ou les accidents, rappelle Delphine Acloque.

Sur certains trajets internationaux, le rail possède également de véritables avantages comparatifs concernant la durée de trajet : il faut environ vingt-cinq jours par rail contre quarante-deux jours par cargo pour effectuer la distance « porte-à-porte » entre la France et la Chine.

Des contraintes techniques majeures pour les produits frais

Cependant, si le rail est adapté au transport de grains ou d’intrants, il nécessite, pour les produits congelés et frais, une température régulée dans des conteneurs frigorifiques, ce qui « soulève d’importants défis en matière de consommation d’énergie et de coût », de l’ordre de 3 000 à 4 000 euros supplémentaires par rapport au conteneur classique, pour un trajet France-Chine. La plupart des conteneurs frigorifiques qui parcourent les nouvelles routes ferroviaires entre l’Europe et Pékin possèdent un moteur autonome fonctionnant au diesel, ce qui amoindrit les avantages écologiques du rail, explique l’auteur. Le développement d’innovations technologiques sera donc indispensable pour un nouvel essor du fret ferroviaire.

A ces contraintes s’ajoute également le coût élevé des infrastructures fixes, et les besoins de modernisation du matériel roulant, posant « la question de la multiplication des formes de dépendance – financière avec des risques d’endettement important, technique, normatif et géopolitique – pour les pays cibles », relève Delphine Acloque.

Penser la complémentarité des modes de transport

Le développement du fret ferroviaire agricole devra également être pensé en complémentarité avec les autres modes de transport, notamment le fret maritime, dominant et moins coûteux. Le rail peut ainsi desservir les espaces intracontinentaux, où un système de ports secs ainsi que des « villages de fret », à savoir des plates-formes regroupant une diversité de modes de transport et de prestations logistiques, se déploient. Il permet également la desserte des espaces éloignés des façades maritimes, et facilite les opportunités de conquête de nouveaux marchés à l’export.

En ce sens, les projets se multiplient de la part des États, comme dans le cadre de la Belt and Road Initiative (les « nouvelles routes de la soie »), ou en Russie. Néanmoins, cette montée en puissance du rail reste fortement dépendante de la capacité des pays à financer les infrastructures et les opérateurs par des subventions ou des mesures fiscales. En France, 170 M€ ont été accordés au secteur pour doubler la part du fret ferroviaire d’ici 2030, mais face aux coûts très élevés des infrastructures, des partenariats public-privé apparaissent. C’est le cas, par exemple, pour la rénovation de la ligne de fret capillaire entre Les Aubrais et Orgères-en-Beauce, en Centre-Val de Loire : l’État, le Conseil régional, les coopératives agricoles Axéréal et la Société coopérative agricole d’Eure-et-Loir (SCAEL) et la base aérienne militaire de Bricy ont conclu une convention multipartenaires pour assurer la pérennité de cet axe qui dessert l’une des grandes régions céréalières de France.

Enfin, le renouveau du rail ne pourra pas passer outre les nouvelles attentes sociétales en matière d’alimentation. « Si la disparition des modèles exportateurs et des chaînes logistiques mondialisées reste très improbable et peu acceptable par les populations, les débats sur la relocalisation des productions ou encore sur la démondialisation introduisent une nouvelle donne », conclut Delphine Acloque.